SPETTACOLO

Una giornata particolare: Aldo Cazzullo racconta il testamento di Leonardo da Vinci, l’ultimo capolavoro di un genio senza tempo che scriveva al contrario

Stasera, come ogni mercoledì alle 21.15, su L7 andrà in onda la trasmissione di Aldo Cazzullo “Una giornata particolare”. L’argomento sarà Leonardo da Vinci: artista, scienziato e uomo straordinario, che trasformò perfino il suo testamento in un’opera d’arte.

Vita

Leonardo da Vinci nacque il 15 aprile 1452 ad Anchiano, un piccolo paese vicino a Vinci, in Toscana. Era il figlio illegittimo di Piero da Vinci, notaio e uomo di cultura, e di Caterina, una donna di condizioni modeste. Leonardo trascorse la sua infanzia nella bottega di Andrea del Verrocchio, uno dei più grandi artisti di Firenze. Qui, oltre a sviluppare il talento artistico, si avvicinò anche agli studi anatomici, alle nozioni tecniche e all’osservazione scientifica del mondo. Morì il 2 maggio 1519 ad Amboise, in Francia, dove aveva trascorso gli ultimi anni sotto la protezione del Re Francesco I, vivendo al Castello di Clos Lucé come “primo pittore, architetto e meccanico del re”.

Curiosità

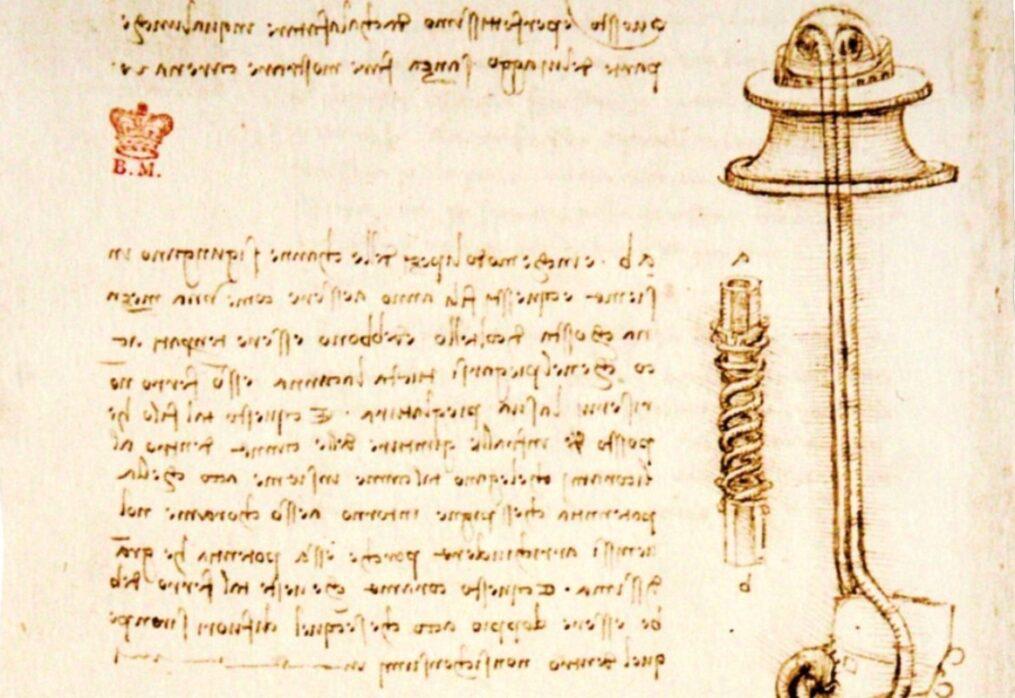

Leonardo aveva un’abilità particolare: la scrittura speculare, cioè scrivere al contrario. Lo faceva spesso per un motivo pratico poiché essendo mancino, scrivere nella direzione opposta rispetto alla penna, gli permetteva di non macchiarsi l’inchiostro; secondo alcuni esperti questa sua caratteristica molto probabilmente era una forma di dislessia. Ma non è tutto, accanto ai suoi disegni amava scrivere appunti che ne spiegavano il significato e grazie a questi è stato possibile interpretare l’Uomo Vitruviano. Spesso queste annotazioni erano apparentemente prive di senso, come se ogni singola parola fosse la chiave di una sequenza di concetti che solo lui era in grado di comprendere, una sorta di codice segreto che secondo alcuni studiosi serviva a preservare l’esclusività delle sue opere: è possibile ritrovare queste caratteristiche in alcuni passi del celebre Codice Atlantico (conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano), una raccolta di disegni e appunti su arte, scienza, meccanica, anatomia, matematica e ingegneria.

Leonardo non mangiava carne, era vegetariano (fatto insolito per una persona benestante della sua epoca) e nutriva un profondo rispetto per gli animali tanto che, secondo fonti documentate, comprava uccelli in gabbia per poi liberarli. “Verrà il tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l’uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto”, affermò in una sua celebre citazione che alcune fonti gli attribuiscono.

Gli enigmi di Leonardo lo accompagneranno fino alla fine dei suoi giorni… e oltre. Infatti, dopo la sua morte, la chiesa in cui fu sepolto venne distrutta durante la Rivoluzione francese e i suoi resti andarono perduti. Oggi, al Castello di Amboise, si trova una tomba commemorativa, ma il luogo esatto della sua sepoltura resta sconosciuto.

Il testamento

Leonardo redasse il suo testamento il 23 aprile 1519 ad Amboise, pochi giorni prima di morire. Un documento denso di dettagli e umanità, con disposizioni per il funerale e lasciti destinati ai suoi servitori, alla Chiesa e ai più poveri.

Lasciò scritto che il suo corpo fosse sepolto nella chiesa di San Fiorentino di Amboise e che venisse accompagnato fin lì dai cappellani, dal rettore e dal priore, o dai loro vicari, insieme ai religiosi della chiesa di San Dionisio e ai Frati Minori della città. Dispose che, prima della sepoltura, nella chiesa di San Fiorentino venissero celebrate tre messe solenni e che nello stesso giorno si celebrassero anche trenta messe di San Gregorio, a suffragio della sua anima.

Stabilì che al suo funerale sessanta poveri portassero sessanta torce (pagate a sue spese) e che grandi candele di cera fossero accese nelle quattro chiese da lui indicate. Donò una somma ai poveri dell’Ospedale di Dio e di San Lazzaro di Amboise e destinò ai suoi fratelli di Firenze (figli legittimi di suo padre Piero da Vinci) 400 scudi d’oro con gli interessi maturati.

Lasciò ai suoi servitori Battista de Vilanis e Salaì (e ai loro eredi) il suo giardino fuori dalle mura di Milano: a loro sarebbero andati il terreno e la casa come segno di riconoscenza per la loro fedeltà. Alla domestica Maturina donò un abito di panno nero foderato di pelliccia, una veste di lana e due ducati d’oro.

Nominò Francesco Melzi, suo allievo e collaboratore, esecutore testamentario e unico erede dei suoi disegni, manoscritti e opere pittoriche, nonché il resto della sua pensione e tutti i beni conservati a Cloux (la sua residenza), compresi i suoi vestiti. Francesco Melzi (1491–1570), nobile milanese, fu l’allievo più fedele di Leonardo: lo seguì in Francia, lo assistette fino alla morte e poi si occupò della conservazione e della diffusione dei suoi scritti. A lui dobbiamo il Trattato della Pittura: una raccolta postuma di scritti e appunti di Leonardo da Vinci in cui parla di pittura, disegno, luce e ombra, prospettiva e proporzioni. Alcune copie sono conservate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticano) e altre presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, la Bibliothèque de l’Institut de France (Parigi) e il British Museum (Londra).

Le opere più importanti

- La Gioconda (Monna Lisa). Il dipinto più famoso al mondo. Trafugato dal Louvre nel 1911 e ritrovato due anni dopo, rimane avvolto dal mistero. Attorno alla figura della donna sono nate numerose ipotesi: sarebbe un autoritratto di Leonardo o forse Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, che il pittore avrebbe ritratto tra il 1503 e il 1506. La sua espressione enigmatica e lo sguardo che sembra seguire il visitatore sono da sempre fonte di fascino e dibattito.

- L’Ultima Cena. Questo capolavoro è stato eseguito nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Nel tempo ha subito molti restauri, l’ultimo si è concluso nel 1999 dopo 21 anni di lavori diretti da Pinin Brambilla Barcilon. L’intervento, basato su tecniche di riflettografia e microcampionamento, ha permesso di rimuovere tutte le ridipinture e di restituire la struttura cromatica originale. L’opera è ricca di simbolismi: la disposizione degli apostoli in gruppi di tre rimanda alla Trinità; le mani di Cristo tese verso pane e vino prefigurano l’Eucaristia; la luce che entra dalle finestre dietro di lui evoca la dimensione divina che illumina l’umano. Alcuni studiosi (tra cui Carlo Pedretti e Pietro C. Marani) hanno evidenziato anche il valore psicologico della scena.

- L’Adorazione dei Magi. Conservata oggi agli Uffizi, quest’opera rimane incompiuta perché Leonardo nel 1482 dovette lasciare Firenze per trasferirsi a Milano alla corte di Ludovico il Moro. Mancano la colorazione definitiva e alcune figure laterali.

- L’Annunciazione. Anche questa conservata agli Uffizi, è una delle prime opere note di Leonardo; qui possiamo osservare un uso innovativo della luce naturale e della prospettiva.

- Il Battesimo di Cristo. Realizzato con Andrea del Verrocchio, suo mentore e maestro, mostra già la mano di Leonardo nell’angelo inginocchiato a sinistra, dipinto con un realismo inedito per l’epoca.

- L’Uomo Vitruviano. Quest’opera si basa sui canoni di Vitruvio, secondo cui l’altezza di un individuo corrisponde all’apertura delle braccia e ogni parte del corpo è proporzionata a un’armonia universale. L’uomo disegnato nel cerchio (Universo) e nel quadrato (Terra) rappresenta la connessione tra il divino e l’umano.

- La Dama con l’ermellino. Ritrae Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il Moro. L’opera fu trafugata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, ma poi restituita; oggi è esposta al Castello di Wawel in Polonia.

- La Vergine delle Rocce. Ne esistono due versioni, una al Louvre e una alla National Gallery di Londra. Le figure sono ordinate secondo una forma piramidale, con la Vergine al centro: questa struttura geometrica simboleggia l’armonia tra cielo e terra, tra il mondo umano e quello divino.

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy

-1762177261375.png)