L'INTERVISTA

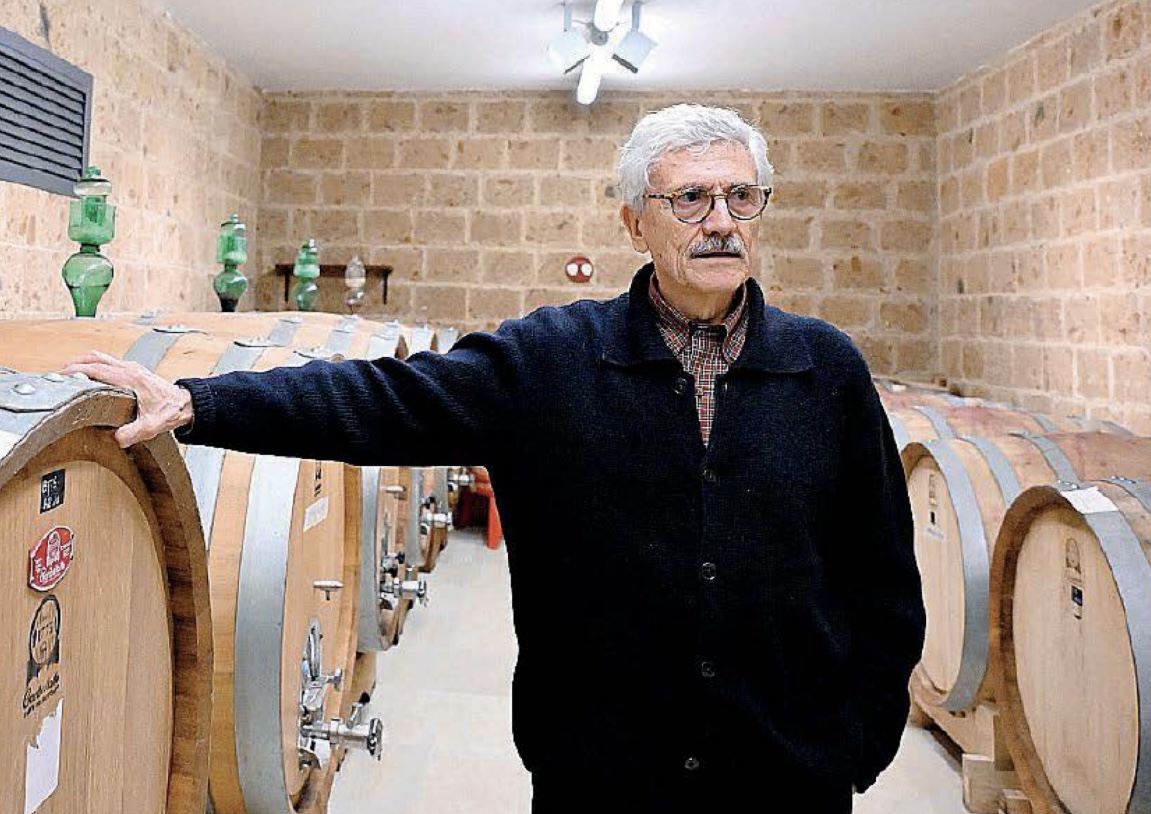

Incontriamo Massimo D’Alema a La Madeleine, l’azienda vinicola gestita dalla moglie Linda Giuva e dai figli Giulia e Francesco, proprietari della tenuta. Siamo nella vallata che si apre da Otricoli a Calvi dell’Umbria, nel lembo più occidentale del comune di Narni, a due passi dal confine con il Lazio. Attorno, un panorama che sembra non finire mai: colline ondulate e gentili e in fondo, all’orizzonte, il monte Soratte. Quel Soratte che qualcuno, passando sull’Autostrada del Sole, sostiene ricordi il profilo del volto di Benito Mussolini supino, con un elmetto in testa.

E’ un caldo pomeriggio d’autunno quando il presidente ci accoglie con un sorriso aperto: “Benvenuti nella nostra azienda, dove sostenibilità e qualità sono le parole d’ordine”. E basta uno sguardo per capire che qui ogni dettaglio conta: l’ingresso ordinato, il giardino curato, la casa patronale, i vigneti con uve rosse e bianche, l’oliveto di moraiolo e leccino, il giardino delle mele cotogne e degli alberi da frutto nati dalle piante donate dall’Armenia, la dependance per le degustazioni dove si muove Daniele, definito da D’Alema “il jolly di questa azienda”.

“Qui rispettiamo tutti i disciplinari, anche quelli che chiedono che le piante siano alla distanza prestabilita”, dice con orgoglio.

Una lepre sbuca all’improvviso da dietro un olivo secolare – “questo me l’hanno regalato gli ex ragazzi della Fgci” – e poi corre verso un gruppo di melograni. “Bella, eh? Qui ogni giorno vediamo istrici, lepri, volpi, fagiani...”

Attorno alla casa, decine di gufi e civette in legno e ceramica. “Portano fortuna. Sa com’è, io sono salentino…” Osserviamo che non fosse della stessa opinione un altro presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che da buon toscano ha sempre diffidato di gufi e civette.

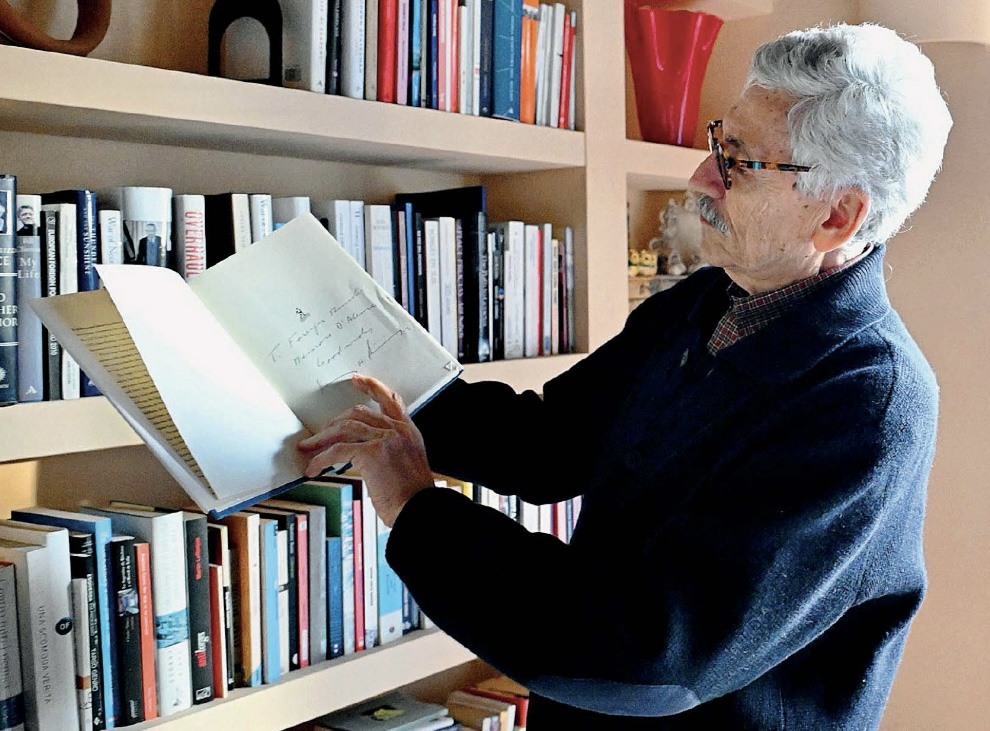

“Abbiamo quasi 36 ettari di terra; di cui 15,5 coltivati a vite, divisi su due colline. Potremmo produrre 80 mila bottiglie, ma noi ci fermiamo a 50-55 mila, lavorando solo la nostra uva”. Dentro la casa, molti ricordi di viaggi anche in capo al mondo e una collezione di libri con dediche autografe dalle penne di Henry Kissinger, Condoleezza Rice e di altri leader internazionali.

L’intervista comincia nel salottino della dependance adiacente la sala degustazione.

- Presidente, come nasce il suo legame con l’Umbria? So che ha radici anche storiche e familiari…

Familiari, sì. Mio padre aveva una casa a Montefalco, a Casale di Montefalco. E quindi, quando ero ragazzo, insieme a mio fratello, avevamo l’abitudine di venire in Umbria. Avevamo un casale, un pezzettino di terra, circa 0,7 ettari di Sagrantino che all’epoca si vinificava esclusivamente come passito. Parliamo dell’inizio degli anni Settanta. Parliamo di oltre cinquant’anni fa.

- E a lei il passito piaceva?

A me non tanto. Io ho seguito, più che altro, i primi passi del Sagrantino… Ho conosciuto Marco Caprai quando era un ragazzino, suo padre Arnaldo, gli Antonelli… Ho seguito la curiosità dei primi tempi, quando iniziarono a sviluppare l’idea di fare del Sagrantino un vino da pasto. Fecero i cloni con l’assistenza dell’Istituto di Colture Arboree di Milano. Infatti al contadino arrivavano queste casse di viti e lui le chiamava “Cobra” perché sulle casse c’era scritto “Is.Co.Arb”: il Sagrantino Cobra, quindi, il primo sagrantino “nuovo”. Poi, quando morì mio padre, negli anni Novanta, mia madre non voleva più andare in quella casa di Montefalco, per ragioni comprensibili. Allora mio fratello ed io decidemmo di venderla. Io con la mia parte investii nella famosa barca, in società con altri: i soldi finirono in una barca, ecco. Il rapporto di amicizia e di legame con l’Umbria rimase, ma venne meno la casa. Poi, molti anni dopo, alcuni anni dopo, venne meno anche la barca. Mia moglie disse: “Ah, insomma, basta con la barca…”.

- Già, la famosa barca a vela: c’entra anche lei nei suoi legami in seguito ristabiliti con l’Umbria?

E sì, perché pur essendo un grande amante della vela e del mare, quella barca l’ho comprata e poi venduta. Con quei soldi e facendo anche un mutuo, abbiamo deciso di prendere questa casa di Narni. Questo luogo l’abbiamo scoperto per caso. Un carissimo amico, che ora non c’è più, Sergio Melpignano - quello che ha inventato Borgo Egnazia, il San Domenico - un uomo che ha avuto un ruolo importantissimo nella storia della Puglia e del turismo pugliese. Era un avvocato, un imprenditore visionario del turismo, una persona di altissimo livello. Quando fece l’operazione di Borgo Egnazia, con l’ingresso dei fondi americani, inglesi eccetera, ebbe una liquidità importante e si mise in giro per l’Italia per comprare case o tenute che potessero prestarsi a uno sviluppo turistico di qualità. Io gli dissi: “Vedi Sergio, se trovi qualcosa, perché Linda sogna una casa in campagna…”

E lui mi chiamò: “Guarda, in Umbria c’è un’azienda che sta fallendo, è un affare perché la vende il tribunale: si può prendere per poco”. Ed era vero. Fu molto carino, perché anticipò persino i soldi per bloccare l’acquisto, perché era questione di giorni e noi, in quei giorni, non eravamo in condizione. Poi noi siamo subentrati.

- Si trattava già di un’azienda vitivinicola avviata?

No. Qui c’era un’azienda di allevamento con bestiame francese: limousine, charolise, mucche. Si chiamava “La Madeleine”.

- Ecco perché il nome che rimanda al francese…

Appunto. La prima volta sono venuto qui da solo con lui. Mi disse: “Non guardare com’è, devi vederlo come sarà”. C’era la stalla con i tetti in eternit, non c’era niente: non c’era l’uliveto, non c’era il vigneto, era tutto seminativo. Però aveva perfettamente ragione, era comunque un posto meraviglioso. Ma questo paesaggio che si vede ora l’abbiamo ricostruito noi: i vigneti, gli oliveti…

- In che anno siamo quando lei arriva alla Madeleine?

Nel 2007 e inizialmente, con la sola idea di avere una casa in campagna. Poi ci siamo domandati: ma com’è il terreno? Sarà buono per coltivare qualcosa di qualità? E’ un terreno molto particolare, quello che abbiamo qui. Davvero molto particolare.

- E questa particolarità chi gliel’ha fatta notare? Di che cosa si tratta esattamente?

Un po’ me ne accorsi io, guardando le colline e rinvenendo delle conchiglie. Poi chiamai Riccardo Cotarella per una consulenza…

- Da quella consulenza nacque con Cotarella anche un rapporto personale che dura ancora oggi…

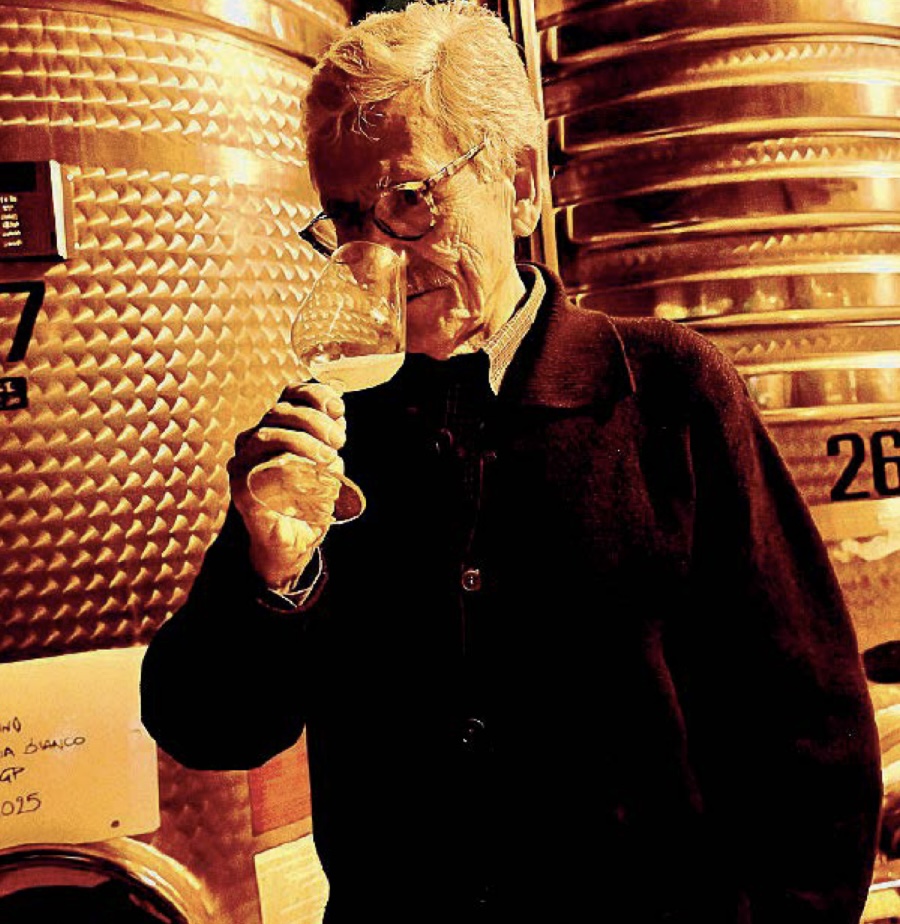

Sì, esattamente. Ma all’epoca lo conoscevo già per la sua fama di enologo. Lo chiamai e gli chiesi di venire qui a dare un’occhiata. Lui osservò il terreno, lo prese in mano, prestò un’attenzione particolare all’esposizione, ai venti. E poi disse: “Guarda, la vocazione di questo territorio può essere quella di produrre vino. Le caratteristiche favorevoli ci sono tutte”.

Fece subito seguire degli esami molto attenti. Addirittura per verificare la possibilità, da lui subito indicata, di produrre il pinot nero. Il pinot nero è molto difficile da “allevare”, come dicono certi esperti: produrre pinot nero è un’impresa vera, perché è un vitigno molto delicato, richiede non solo sole ma anche freddo, quindi una forte escursione termica. Infatti non a caso molti vigneti di questo genere si trovano in territori come il Trentino, mentre è strano e difficile trovare un buon pinot nero così a sud.

Cotarella fu chiaro: qui il microclima di questa vallata, che è ventosa, l’esposizione di questa collina, che è un’esposizione a nord est e la natura del terreno - che in epoca pleistocenica era la riva del mare - creano le condizioni giuste.

- Il mare? In questa vallata dell’Umbria?

Sì, qui in epoche remote c’era il mare. Per cui la curiosità di questo terreno ve la faccio vedere perché ne abbiamo conservato un pezzo da mostrare agli ospiti. (D’Alema si alza e va a prendere una scatola trasparente - ndd) La curiosità incredibile di questo terreno è questa.

- Ma sono conchiglie! E sono tantissime!

Eh sì, queste colline sono in Umbria e queste conchiglie sono qui da centinaia e centinaia di migliaia di anni.

Questo terreno ha un certo grado di salinità, ottimo per il vino di qualità. Poi questi “scheletri” di conchiglie e i tanti fossili marini che si trovano nella terra, sono particolarmente pregiati. Ne abbiamo trovati tantissimi, alcuni davvero incredibili per il loro stato di conservazione: basta scavare con le mani per trovarli. Di questa sorpresa non me la sarei aspettata nemmeno io. Per noi fu una cosa davvero incredibile. E’ anche per queste ragioni che Riccardo decise di fare analisi molto attente, da grande professionista. Dopo le sue risposte, ci siamo buttati a fare il vino.

- Produzione di vino, ma anche di olio.

Più vino che olio. E per fare il vino abbiamo scelto di restare nel solco del classico.

- La prima bottiglia che ha stappato se la ricorda?

Allora, la prima vendemmia che abbiamo vinificato è stata quella del 2011, con veramente poche bottiglie.

- Con quale vino ha debuttato?

Abbiamo fatto il primo Narnot (Narni-Otricoli) con la vendemmia del 2011, che vuol dire - siccome il Narnot ha bisogno di tre anni di lavoro - che abbiamo cominciato a stapparlo nel 2014.

- Il suo pensiero al primo sorso?

Eh, gustando il primo vino… Ricordo un’esclamazione del tipo: “Ogni scarrafone è bello a mamma sua”, come dicono a Napoli. E’ chiaro che a me piaceva già. Ma in seguito abbiamo fatto di molto meglio.

- E Cotarella, dopo il primo vino, che le disse?

Riccardo è sempre stato molto positivo, soprattutto quando poi abbiamo cominciato a fare il pinot nero, che è davvero un vino difficile. Devo dire che il mondo del vino ci ha accolto, perché ha capito che noi facevamo sul serio: non eravamo lì per simbolo o per moda, c’era passione vera. Uno che mi ha molto incoraggiato è Piero Antinori, il quale ha assaggiato il nostro vino e ha detto: “Buono, non credevo che in Umbria si potesse fare un vino così elegante”. Si è dovuto ricredere.

- Un riconoscimento importante per il suo lavoro e per l’Umbria.

Indubbiamente, ma anche per il lavoro di Riccardo Cotarella. Io penso che il mondo del vino percepisca bene la differenza tra chi lo fa solo come status symbol e chi invece ha davvero passione. Noi ci siamo messi con passione. Con Riccardo c’è stata molta interazione, perché lui, pur essendo la guida, ha una grande capacità di dialogare con il proprietario dell’azienda che assiste: ti coinvolge, ti fa sentire coprotagonista. Per esempio qui abbiamo fatto cose importanti: abbiamo piantato due vitigni, il Marselan e il Tannat, che non c’erano in Umbria. In questi casi c’è tutto un processo di sperimentazione: abbiamo fatto un accordo con l’Università di Perugia, abbiamo fatto cinque anni di sperimentazione per avere l’autorizzazione. Una volta autorizzato, lo possono fare tutti: noi lo abbiamo fatto per tutti, non solo per noi, perché verificato che questo vitigno non ha un impatto negativo sull’ambiente, sull’ecosistema umbro, dopo lo possono coltivare tutti.

- Massimo D’Alema ha faticato di più da velista o da vignaiolo?

Da velista, sicuramente. In vigna non tocca a me zappare la terra, ma in barca alzo io le vele. La vigna no, la vigna non vede la mia manualità…

- Ma oggi si sente più velista o vignaiolo?

Velista per passione, vignaiolo ad honorem. Io comunque vado in vigna sempre quando c’è la vendemmia, sto con i ragazzi che ci aiutano nella raccolta: sono curdi, africani, albanesei... E’ davvero difficile trovare certa manodopera. Qualcuno, in Italia, si lamenta, ma se non arrivassero gli immigrati chiuderemmo gran parte delle aziende agricole: una fetta importante dell’economia italiana sarebbe in ginocchio. Sono anche bravi, gli stranieri: alcuni hanno creato piccole società di servizi e ci aiutano.

Tenga conto che noi ogni anno facciamo quattro-cinque raccolte, perché ogni uva e ogni prodotto ha il suo tempo. Cominciamo con l’uva per lo spumante e poi via con il resto. La prima è quella delle uve da spumante, che realizziamo seguendo rigorosamente il metodo classico, perché deve avere un grado alcolico inferiore e un grado di acidità superiore: la base “champagne” da cui poi si evolve il metodo classico. Poi la seconda è quella per il rosato, che ha voluto Giulia. Lei ha imposto una linea produttiva più market friendly, come dicono gli esperti, perché è un’esperta di marketing: mia figlia ha lavorato per tanti anni negli Stati Uniti, eccetera.

- A chi ha fatto assaggiare i suoi vini e i suoi oli? Un ex presidente del Consiglio avrà ospiti illustri qui…

Personalmente regalo i miei vini a tutti i miei amici e quindi li hanno avuti più o meno tutti. C’è stato qualche ospite particolare, certo, e tante persone che si sono felicitate per il vino, che lo hanno considerato buono. Non voglio coinvolgere nomi, ma diciamo che le porte sono aperte a molti. Io lo regalo a Natale: lo compro personalmente dalla Madeleine, mia moglie e mia figlia me lo fatturano regolarmente. E poi, lo regalo. Quindi, insomma, non c’è ex presidente del Consiglio che ho conosciuto che non abbia ricevuto il mio vino. E non c’è ex capo dello Stato che ho conosciuto che non lo riceva, tutti gli anni. E anche a qualche amico che ho in giro per il mondo.

- Di recente l’abbiamo vista in Cina, in piazza Tienanmen. La Madeleine commercializza i suoi prodotti anche lì? E oltre alla Cina, con quali Paesi?

Nel mercato cinese noi vendiamo un po’ di vino. Abbiamo un amico anche lì, un imprenditore di nascita cinese ma oggi cittadino italiano. Si occupa di turismo tra Cina e Italia e da qualche anno importa i nostri vini rossi in Cina e li vende con soddisfazione per entrambi. Poi vendiamo il nostro vino in molti altri Paesi stranieri, Stati Uniti in primo luogo. In Cina il nostro vino c’è: è stato servito anche in alcuni eventi importanti. Ma sono affari che stringe il nostro importatore, Wang, che lo commercializza nel territorio cinese.

- Torniamo all’Umbria. Qui lei mantiene molte amicizie, anche legate al suo impegno politico e istituzionale del passato, immagino…

Sì. Ho molti amici qui in Umbria. Ma l’elenco è lungo e mi dispiacerebbe dimenticarne qualcuno, volendo citarli tutti.

Attualmente ho buoni rapporti a Narni, dove c’è una roccaforte della sinistra che non ha mai ceduto.

C’è Maria Rita Lorenzetti, che ha amministrato bene questa regione e ha avuto un’intensa attività parlamentare. Con lei un rapporto antico. Poi c’è Adolfo Orsini, che è veramente un amico di una vita. Alberto Stramaccioni, con il quale ho avuto impegni anche di carattere intellettuale. Fuori dalla politica ci sono tanti cari amici, tra i quali voglio ricordare Patrizia e Fausto Proietti e Vittorio, senza il quale questa azienda non sarebbe mai nata. Ma sono davvero tantissimi di amici umbri. Non me li faccia elencare tutti: se dimentico qualcuno mi dispiacerebbe davvero…

- Un giudizio sull’attuale politica italiana, sulla sinistra, sul governo?

No. Non faccio vita politica di partito. Perché sono del parere che quando uno lascia, lascia. Ma continuo il mio impegno attraverso la Fondazione culturale Italianieuropei e la Rivista omonima di cui sono il direttore.

Poi è chiaro che ognuno ha le sue opinioni. Se uno mi chiede di fare una conferenza sulla politica internazionale o di presentare una mia rivista, io comunque accetto.

L’altro giorno ne ho presentata una alla Camera, dove sono stato invitato dal gruppo del Partito Democratico: c’erano la Schlein, c’era Landini, perché abbiamo fatto un numero della rivista della Fondazione dedicato ai temi del lavoro.

Non partecipo alle vicende partitiche, né a tutto quello che riguarda le candidature, gli equilibri interni e così via. No, no...

- Niente giudizi sui partiti, dunque. Ma sull’Umbria, almeno qualcosa... Dopo tanti anni di guida di sinistra, c’è stata una parentesi di centrodestra e ora si è tornati al centrosinistra…

Un ritorno che mi fa piacere. Posso dire che ho conosciuto l’attuale presidente. In verità, quando era ancora sindaca. E’ accaduto in circostanze particolari: lei era sindaca di Assisi e io ero lì, con mia moglie, in modo totalmente privato, per un Venerdì Santo ad Assisi. Ricordavo di esserci stato per la stessa occasione da ragazzino, provenendo da Montefalco. Avevo quindi deciso di tornare a vedere la tradizionale processione. Una cosa bellissima. E mentre eravamo in mezzo alla folla, come semplici turisti, viene a salutarci Stefania Proietti. Evidentemente era stata avvertita da un solerte vigile urbano mi aveva riconosciuto e si è fiondata in mezzo alla gente per venire a salutarmi. Devo dire che la chiacchierata con questa donna intelligente mi ha fatto capire che era piena di energia.

- E la precedente presidente della Regione, Donatella Tesei, espressione del primo governo di centrodestra in Umbria? L’ha conosciuta?

Certamente, perché io sono amico di Gianfranco Vissani e almeno in un’occasione ci siamo incontrati. Siamo stati a cena insieme da Vissani. Vissani aveva questa abitudine di fare grandi cene. Lui sì che ha il senso di mettere a confronto le istituzioni, diciamo. E anche quando io non ero più “in office”, come dicono gli americani, mi ha sempre riservato un posto d’onore, diciamo.

- Vissani lo annovera tra i suoi amici, quindi?

Certo. Quando vado a cena fuori vado sempre con mia moglie Linda. E da Gianfranco siamo andati spesso.

Lo conosciamo fin da quando non era ancora una grande celebrità, da quando aveva un ristorante che si chiamava “Il Padrino”.

Grandissimo talento il suo; un uomo, però, che non è stato aiutato dal suo carattere…

- Ha conosciuto l’attuale sindaco di Terni?

Per me il sindaco di Terni resta il mio grande amico Leo, Leopoldo Di Girolamo.

- Ma di Stefano Bandecchi avrà almeno sentito parlare? E anche del presidente della Provincia di Terni?

Sì, sì. E’ presidente di tante cose…

- Quanti giorni trascorre in Umbria, di solito?

Ma guardi, noi, quando non ci sono altre evenienze, dal venerdì al lunedì mattina sono qui. Mia moglie Linda e mia figlia Giulia molto di più. In questo periodo quasi tutta la settimana. Vanno spesso anche a Perugia. E mia moglie e mia figlia partecipano anche alle attività di Coldiretti, alla quale l’azienda è iscritta e in cui uno dei più alti incarichi associativi è ricoperto da Dominga Cotarella, che stimiamo particolarmente.

- Mi dia almeno un giudizio generale sull’Umbria, se proprio non me lo vuole dare politico…

Io penso che l’Umbria abbia dei problemi infrastrutturali. Ricordo un progetto di autostradalizzazione della E45 che non è mai decollato e che si diceva sarebbe servito allo sviluppo di tutta la regione. Però, paradossalmente questo ritardo e questa situazione delle infrastrutture ha aiutato a conservare un patrimonio di storia e di bellezze nel territorio.

Ovvio: mi rendo conto dei seri problemi che comporta, soprattutto quelli di natura economica.

Insomma, oggi l’Umbria è comunque una regione attrattiva perché non è stata sfruttata fino in fondo e mantiene intatte molte aree perfino selvagge, come la foresta che c’è alle spalle della Madeleine. L’Umbria ha addirittura dei punti di vantaggio rispetto alla Toscana: i costi sono più bassi, tanti spazi non sono stati antropizzati.

- Tante bellezze, ma anche un’economia che ha sofferto e soffre problemi pesanti. Qui siamo in provincia di Terni: Terni è la città delle acciaierie, di quella che cinquanta e più anni fa era “la classe operaia”. Oggi acciaierie e aziende umbre pagano il conto di infrastrutture carenti e costi dell’energia. Lei è favorevole al nucleare “pulito”?

Sono molto attento all’ambiente e anche all’energia pulita…

- Infatti, entrando qui abbiamo visto impianti fotovoltaici e la Madeleine è nota per il massimo rispetto ambientale nella catena produttiva…

Esattamente. Certe risorse vanno sfruttate il più possibile per ridurre gli sprechi di energia e per il rispetto ambientale. E così devono fare anche tutti e tutti i Paesi. Oggi abbiamo un costo dell’energia che incide, non solo in Umbria, ma su tutta l’industria italiana in modo grave. Il costo dell’energia che noi abbiamo è il frutto di scelte geopolitiche, secondo me, molto autolesionistiche, soprattutto da parte dell’Unione Europea. E per compiacere Trump compriamo il gas americano, che ci costa parecchio di più di quello che costerebbe normalmente sul mercato internazionale: è il nostro vassallaggio agli Usa di cui la presidente del Consiglio è parte integrante.

- Ma torniamo al nucleare. Se lei fosse ancora presidente del Consiglio – so che è un ragionamento teorico – sul nucleare “pulito” ci punterebbe?

Il problema è intanto la parola “pulito”, che è molto suggestiva. L’opinione pubblica vorrebbe capire meglio, verificare il grado di pulizia per quanto riguarda le scorie, per esempio. Non c’è dubbio, tuttavia, che sistemi di produzione di energia nucleare che non comportino la creazione di scorie possono essere interessanti. Non credo che debba esserci una ragione ostativa di principio al nucleare. Pensi che quando ci fu il referendum nucleare votai a favore del nucleare: feci parte di quella minoranza che ritenne sbagliato rinunciare a una tecnologia che era usata in gran parte del mondo. D’altronde vengo da una cultura industrialista, quella del marxismo, diciamo. Però poi mi rendo conto che il problema vero è che, essendo usciti da questo mondo e da queste tecnologie da tanti anni, recuperare non è facile. La questione energia è un problema importantissimo, su questo non c’è il minimo dubbio.

Io penso che sarei stato più cauto nello “spaccare il mondo” come abbiamo contribuito a fare: avrei cercato di mantenere dei ponti. L’Europa sta pagando un prezzo altissimo alle guerre, all’incapacità di trovare una soluzione a questi conflitti, alla mancanza di una iniziativa europea per ricostruire la pace. Mi pare tutto il frutto di una visione molto, molto miope.

Adesso ci stiamo imbarcando in una politica di contrapposizione verso la Cina di cui non capisco chi dovrebbe essere il beneficiario. Certamente non noi, che abbiamo tutto l’interesse a una collaborazione, a guardare a questi grandi mercati, a questi grandi partner. Gli americani ci spingono su una linea di ostilità a tutto il resto del mondo, salvo poi andare loro a negoziare e mettersi d’accordo, e noi paghiamo il prezzo di queste scelte. Vedo una drammatica debolezza dell’Europa. Guardi la Germania: la battuta d’arresto della Germania, del sistema industriale tedesco, è evidente. E la pagheremo tutti, perché la nostra industria del Nord è in gran parte legata al sistema produttivo tedesco. E’ anche il frutto di scelte geopolitiche, secondo me, discutibili. Il mondo occidentale deve collaborare con il resto del mondo, non pensare di dominarlo. Anche perché loro non ci aspettano: non dipendono da noi.

- Lei viaggia molto all’estero. Recentemente, dopo essere stato nuovamente in Cina, dove è andato?

Sono tornato da poco dall’America Latina: sono stato in Cile.

- Dove sono oggi le potenze leader del pianeta? In Cina, negli Usa, in Russia, in Sud America, oppure?

Purtroppo non vedo l’Europa al tavolo di quelli che contano.

La Russia, secondo me, è un Paese animato da rancore, da spirito di rivincita, però è una potenza in declino. Su questo non c’è il minimo dubbio. Lo dicono i dati. Se pensa che trent’anni fa la Russia rappresentava il 3% dell’economia mondiale e la Cina l’1,4; adesso la Cina rappresenta il 18% e la Russia sempre il 3%. E l’economia russa è fatta in gran parte di esportazione di commodities, mentre quella cinese è fatta di innovazione, tecnologie, intelligenza artificiale: sono due mondi diversi.

Ci sono poi l’India, la Turchia... Ma oggi, in verità, non c’è più una potenza dominante: siamo in un mondo multipolare, in cui bisogna imparare a convivere, a lavorare insieme al di là delle differenze di regime.

- Ma la Cina oggi appare molto più grande e forte di altri…

I cinesi hanno una sola ambizione: essere come sono, ovvero la più grande potenza economica.

La Cina è un Paese che non ha mai ambito a essere una potenza imperiale dal punto di vista militare. I cinesi non hanno mai fatto la guerra a nessuno, non hanno mai invaso nessuno. Non ritengono che il loro modello politico debba essere esportato: infatti lo chiamano “socialismo con caratteristiche cinesi”…

- Scusi se la interrompo, presidente, ma Taiwan?

Taiwan è una provincia della Cina che fu strappata alla Cina con la guerra civile. I cinesi considerano Taiwan casa loro. Piaccia o non piaccia, è un dato di fatto storico e geografico. Considererei inaccettabile una guerra per recuperare Taiwan e non credo che la faranno, ma cercheranno comunque una strada legittima, perché l’aspirazione della Cina è tornare a essere un’unica Cina.

Taiwan è una provincia cinese, non a caso è uno Stato che non è riconosciuto neanche dalle Nazioni Unite.

- E il Tibet, allora?

Il Tibet è una vicenda di tantissimi anni fa. Il Tibet era una terra di confine.

La Cina è un Paese dove ci sono anche tante minoranze. Si deve semmai osservare in che misura sono rispettati i diritti di queste minoranze. Guardi, non è che voglio fare l’avvocato della Cina. Però va ricordato che la Cina, pur essendo un grande impero, da tanti anni non ha attaccato nessuno. Semmai è il Giappone che l’ha invasa. E prima ancora erano stati i tartari.

Poi non dimentichiamo che ci sono state le potenze occidentali che le hanno fatto la guerra, persino per imporre alla Cina l’obbligo di importare l’oppio: dobbiamo ricordare anche cos’è stata la barbarie dell’Occidente in Oriente. Loro se lo ricordano. Se lo ricordano benissimo. Non è un caso se uno dei simboli della Cina è una muraglia: chi costruisce una muraglia lo fa per difendersi, non per invadere. I cinesi non hanno la volontà di dominare il mondo. Per questo non si ingeriscono nelle vicende internazionali: hanno le loro posizioni, ma è difficilissimo vedere che la Cina si ingerisca concretamente nelle vicende.

Non a caso hanno una sola base militare fuori dalla Cina, a Gibuti, perché Gibuti è sulla loro rotta commerciale: gli interessa avere una piattaforma, non il territorio.

- Che dice di Putin?

Tutta la politica di Putin è una politica di rivalsa nazionalista, di una grande potenza che si è sentita maltrattata - anche per errori dell’Occidente - e che oggi vuole riconquistare il suo ruolo. Capisco che l’Unione Europea sostenga, giustamente, l’Ucraina aggredita. Fatto sta, però, che gli americani dialogano e noi ci accodiamo: mi pare sciocco.

- E di Trump?

Trump, sulla questione Russia–Ucraina, agisce in modo maldestro, senza ottenere nessun risultato e, secondo me, dando più forza a Putin. Quella è una guerra che nessuno può vincere: l’Occidente non può consentire la sconfitta dell’Ucraina; la Russia è una potenza nucleare, quindi non si farà sconfiggere. E’ evidente che un accordo, prima o poi, si dovrà raggiungere. E questo Trump lo ha capito. Però non vedo un’iniziativa europea, non capisco proprio che idea abbia l’Europa. Mi pare un bel problema, perché i nostri interessi, quelli italiani, sono inevitabilmente molto legati a quale assetto avrà l’Europa di domani.

- Israele e Gaza. Pensa che la tregua reggerà?

Ma non c’è una tregua. Scusi, di che cosa parla? Negli ultimi giorni sono stati uccisi ancora molti bambini. Se questa è tregua… Senza contare quello che avviene in Cisgiordania, nella West Bank, di cui nessuno parla. Lì ci sono i coloni, protetti dall’esercito israeliano, che attaccano le comunità palestinesi, incendiano, distruggono, impediscono ai contadini palestinesi di raccogliere le olive dai loro alberi. E’ in atto, da parte della destra israeliana, una strategia di annientamento del popolo palestinese per costringerlo ad andare via. Lo ha detto in Parlamento: non vuole uno Stato palestinese, vuole impadronirsi di tutta la terra. E quindi è in corso una pulizia etnica rispetto alla quale nessuno fa nulla. Nessuno.

- L’anno prossimo si celebreranno gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si recherà ad Assisi?

Ho letto in questi giorni il libro che ha scritto Aldo Cazzullo su San Francesco: molto bello, molto diretto sulla personalità di un italiano che è rappresentativo di quel tratto di profonda umanità, di condivisione fraterna, che è l’aspetto migliore degli italiani. Purtroppo non è solo questo il carattere degli italiani… Con i francescani di Assisi ho avuto in passato momenti molto interessanti di collaborazione con la mia Fondazione. Parlammo di pace e di problemi del Medio Oriente dentro il Sacro Convento. Furono momenti molto interessanti di dialogo fra credenti e non credenti.

- Lei in passato ha partecipato alla Marcia della Pace Perugia–Assisi. Oggi ha ancora un significato?

Ho partecipato tante volte. Certo che ha ancora senso marciare per la pace, perché ancora oggi viviamo in un mondo insanguinato. E’ molto importante, come è importante quello che tanti giovani hanno fatto nel corso di questi mesi per Gaza.

- Ha fiducia nei giovani?

Sì. Soprattutto questa recente spinta giovanile la vedo come un fatto straordinario: una generazione che si mette in movimento è un segnale molto importante di vitalità. Mi ha ricordato quando eravamo giovani noi: scendevamo in piazza per il Vietnam. All’epoca fu importante quella presa di coscienza: contribuì fattivamente a cambiare il corso della guerra.

- E nelle Nazioni Unite? Ha ancora fiducia nell’Onu?

Sì, anche se appare paralizzata dalla mancanza di un consenso, di un dialogo positivo tra le grandi potenze.

L’Onu non è nelle condizioni di agire, ma fa parte di quelle voci importanti che devono farsi sentire. Come sono tanti gli altri soggetti che dovrebbero farsi sentire. Quando, nel 2006, intervenimmo insieme all’Unione Europea per fermare la guerra in Libano, riuscimmo a coinvolgere prima gli americani e poi l’Onu per giungere alla risoluzione 1701 che impose il cessate il fuoco e il dispiegamento di una forza internazionale per garantire la pace alla frontiera tra Libano e Israele. Però, per mettere d’accordo le grandi potenze, ci vogliono iniziative concrete. E nel 2006 l’iniziativa concreta fu dell’Unione Europea sollecitata dalla determinazione dell’Italia. Noi convocammo una conferenza per la pace pochi giorni dopo che era scoppiata la guerra, nonostante le forti resistenze di Israele anche allora. Alla fine il governo di Israele accettò di ritirare le truppe dal Libano. Certo, all’ora, al governo c’era un uomo come Olmert e non Netanyahu. Ma anche l’Italia di oggi non è più quella di allora. Si figuri che il presidente del consiglio Giorgia Meloni ci ha messo due anni per rendersi conto che Israele aveva “superato il segno”. Nel frattempo già erano stati uccisi 25 mila bambini: non mi pare un segno di grande sensibilità.

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy